名壮医李凤珍(一)丨从医初心:学“土办法”,医父老乡亲

为深入贯彻落实自治区中医药局《关于做好名壮医名瑶医有关工作的通知》精神,广西国际壮医医院特别推出“壮瑶名医”专栏,旨在展现我院五位名壮医、名瑶医的卓越风采与深厚医术。他们不仅是壮瑶医药的传承者,更是民族医学的守护者与创新者。通过本专栏,我们将深入挖掘名医背后的故事,向广大患者和社会传递壮瑶医药的独特魅力与价值。让我们一同走进“壮瑶名医”,感受名医风采,领略壮瑶医药的博大精深!

“小时候,想法很简单,学会这些土办法,亲戚朋友有什么小问题,能够就地帮他们解决。没想到这条路一走就走了这么久。”广西国际壮医医院风湿病科主任李凤珍说。

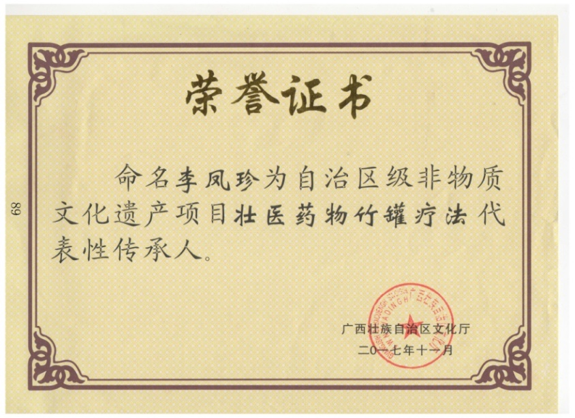

李凤珍,以壮医治疗各类风湿病、血液病确有疗效而名噪八桂。她的病人遍布全国各地,多为慕名而来;她的诊疗思想在区内基层医院开花结果,尤其是壮医药物竹罐疗法,入选自治区级非物质文化遗产项目,她是代表性传承人,积极传承和推广,广西区内20多家医院及云南、广东等多家医院推广应用。她是全国卫生计生系统先进工作者、中国好医生,被评为广西名中医、广西名壮医,是自治区级非物质文化遗产项目壮医药物竹罐疗法代表性传承人……俯拾仰取的硕果,均源于少时初心。

▲李凤珍获评壮医药物竹罐疗法代表性传承人

李凤珍出生在广西百色市德保县边远的山区,是一个地道的壮乡人。儿时,她常目睹父母和乡亲们到田间、山上采药,那些采回的草药,经简单处理或组合后,并会有意想不到的效用——或捣碎敷于患处,或煮水饮用,甚至用碗、柚子刺、针等配合白酒,也能缓解风湿病等病痛。比如,隔壁的伯母用柚子刺针挑治疗“发痧”,堂伯父用捏痧治疗中暑,堂伯母用灯草灸治疗哮喘、咳嗽,爸爸煮草药假蒌叶给弟弟治疗肚子疼等等,懂事时妈妈教会她刮痧和拔药罐,帮外婆治疗头痛和腰腿痛。那时,她并不知道,这些“土办法”便是今后她会坚定并深入研究的壮医技法和疗法,但亲眼见证治病救人的功效后,一颗从医的种子在她心底悄然种下——学好这些技能,解父老乡亲燃眉之急。

十年寒窗,李凤珍从医的想法丝毫未动摇。高考填志愿时,她毫不犹豫地选择了广西中医药大学(原广西中医学院),成为一名中医医学生。然而,理想与现实的差距曾让她陷入迷茫,“我熟悉的那些方法、药名,在书本上都找不到,书本上的知识对我来说是陌生的,更别提运用了,我一度怀疑,是不是选错专业了?”李凤珍说。

转机出现在实习期间。一次偶然的机会,李凤珍在《民族医药报》上看到了与自己印象中相似的验方、秘方,“这个发现很重要,就好像你一直费心追求的东西,它不是子虚乌有,是真实存在的。”自此,李凤珍重燃信念之火。

▲李凤珍求学时的图片

说来也巧,当时广西民族医药研究所刚刚成立不久,正在招募工作人员。李凤珍得知这个消息后,怀揣着对民族医药的满腔热忱,在大学老师鼓励和带领下,带上她自己精心撰的文章——《我对民族医药的展望》,作为求职的“敲门砖”。时任民族医药研究所所长黄汉儒,对此事颇有印象,“当时看到那篇文章,又了解到她认识很多草药,还掌握不少‘土’方法来治病,我就感觉她是个能干事的人。”黄老回忆说。后来也证实,她确实是一块继承壮医药事业的“好料”,做事认真、负责、刻苦,有想法、肯钻研。

正是凭借这篇文章,李凤珍获得了这个宝贵的机会,加入广西民族医药研究所,正式踏入“壮医”领域。此时,她的志向也悄然“升级”:“接触的知识越多,越意识到规范性、标准化的重要性,能否让这些土办法成为理论并运用于临床,救治更多的人?”在这一想法的支撑下,李凤珍开启了全新的人生。

▲李凤珍(右一)刚参加工作时的图片

文图编辑:覃日欢

一审一校:覃日欢

二审二校:王煜霞

三审三校:张海波

设 计:陈晋韬

栏目策划:王煜霞

扫一扫 手机端浏览